医院コラム

ホルモンバランスと歯の関係

|

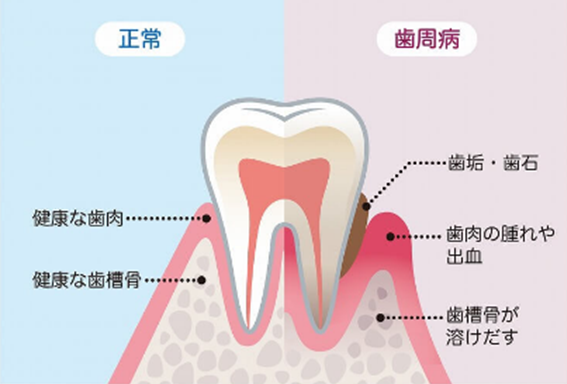

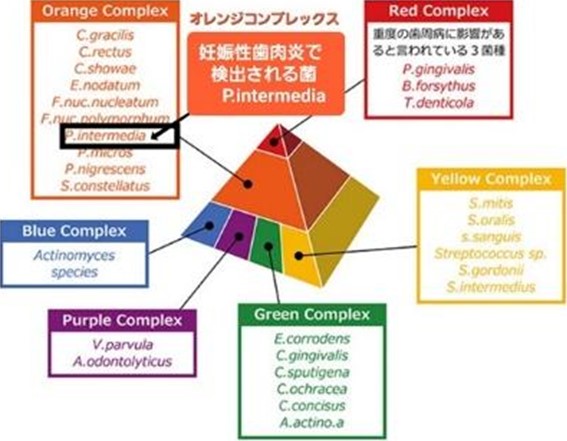

こんにちは、徳島県の和田歯科医院です。今回は「ホルモンバランスと歯の関係」についてお話しさせていただきます。 ホルモンバランスと歯には深い関係があることをご存知ですか? 歯周病の原因菌の中には、女性ホルモンを特に好んで繁殖する種類があります。 そのため、その種類の歯周病菌が増殖したり、歯周組織の炎症を悪化させたりすることで、月経前に歯肉がむずむずしたり、腫れたりする事があります。これは女性ホルモンの増加にともない、毛細血管に影響が出て炎症反応が過度になるからです。

歯周病は、体のホルモンバランスが崩れたときに悪化しやすいです。 また女性ホルモンの分泌はライフステージによって変化します。女性の場合、単に加齢によるものだけでなく、ホルモンバランスが大きく変化するために歯周病の要因でなる時期がいくつか訪れます。 特にホルモンバランスが変化しやすいタイミングは、「思春期」「妊娠・出産期」「更年期」の大きく3つです。 思春期

また、試験勉強などでストレスがかかり、免疫力が低下することもあります。 "歯肉が、一時的に腫れたり、少しの刺激で出血する” "口の中がねばねばする”"口臭がする”などの症状が見られた場合、「思春期性歯肉炎」の可能性があります。 妊娠・出産期

この時期は約30-70%の人に歯肉炎がみられます。妊娠によってホルモンバランスが変わるため、口の中にも影響をもたらします。 妊娠中は女性ホルモンのプロゲステロンが増加します。つわりなどで歯磨きが大変になり虫歯にもなりやすくなります。 吐き気が強く歯磨きが難しい場合はうがいや洗口剤の使用がオススメです。 また、歯周病になると早産で低体重が生まれるリスクが7倍に上がるというデータがあります。妊婦の方が歯周病を発症し、早産になってしまう仕組みには、プロスタグランジンという物質が大きく関係しています。 プロスタグランジンは、痛みや発熱、炎症に関与する物質であり、こちらは出産が近づくと子宮で分泌され、分娩が始まります。しかし、歯周病による炎症が広がると、その炎症を抑制しようと同じ物質が形成され、子宮の圧縮が促進されます。これが早産につながる仕組みです。 産後は、育児に手が掛かり、自分のお口のケアが疎かになりがちで、出産を機に歯周病になってしまうケースが多いので注意が必要です。 更年期

更年期を迎えると、女性ホルモンの分泌が低下してきます。 女性ホルモンが減ることから骨密度が低くなり、骨粗しょう症になりやすくなるのはよく知られていますが、歯を支えている顎の骨も弱くなります。歯茎がやせてしまうことや、ドライマウス(お口の中が乾燥する)になることで細菌が増え口臭、歯周病にかかるリスクが徐々に大きくなってきます。また味覚障害、舌が黄白くなるという症状が出ます。全身においても骨密度の低下、免疫力の低下がありこの時期はお口の中が危険な状態です。 カルシウムやビタミンなどを積極的に摂取し、よく噛んで食べるようにしましょう。歯を長生きさせる為にも定期検診や専門的なケアを受けることが大切です。

まとめ女性のお口の健康状態は、女性ホルモンのバランスに応じて変化します。思春期、妊娠・出産時、更年期などの歯周病にかかりやすい時期には、特に丁寧に歯磨きをするように心がけましょう。 もちろん女性だけでなく男性も歯周病のリスクはあるため、性別関係なく日頃からお口のケアは心がけて毎日の正しい歯磨きや歯科医院での定期検診を受けて、歯周病からお口を守りましょう。 気になることがございましたらお気軽にご相談ください。 診療のご予約はこちら≫ネット予約 歯科衛生士 寒川 |

歯周病になる一つの原因として女性特有のホルモンバランスが大きく関係しており、女性ホルモンが増減しやすい女性の方が歯周病になりやすいと言われています。また、女性は唾液が少ない方が多く、口の中が酸性に傾くのを防ぐ働きが男性よりも弱いため、口の中の環境が悪化しやすいと言われています。

歯周病になる一つの原因として女性特有のホルモンバランスが大きく関係しており、女性ホルモンが増減しやすい女性の方が歯周病になりやすいと言われています。また、女性は唾液が少ない方が多く、口の中が酸性に傾くのを防ぐ働きが男性よりも弱いため、口の中の環境が悪化しやすいと言われています。  女性が成熱して思春期に達すると、エストロゲン、プロゲステロンという性ホルモンの分泌が始まります。 プロゲステロンは、歯肉に分布している血管系に作用して、炎症反応を増幅させます。 12歳から18歳のこの時期は、乳歯から永久歯への生え変わりがほぼ完了します。 しかし、生活が夜型になりやすく、スナック菓子や甘い食べ物など偏った食事を好むようになり、歯磨きがおろそかになりがちです。

女性が成熱して思春期に達すると、エストロゲン、プロゲステロンという性ホルモンの分泌が始まります。 プロゲステロンは、歯肉に分布している血管系に作用して、炎症反応を増幅させます。 12歳から18歳のこの時期は、乳歯から永久歯への生え変わりがほぼ完了します。 しかし、生活が夜型になりやすく、スナック菓子や甘い食べ物など偏った食事を好むようになり、歯磨きがおろそかになりがちです。